社員ブログ

12月の霧島は雪でした

2022-08-18山記

今年一番の暑さの中ですが……。

最も寒い時期に登った記録を。

12月の霧島(鹿児島県)です。

高度が上がるにつれて、徐々に雪の量が増えていきます。

霧氷が咲き誇ってますね。

階段も雪に埋もれています。

岩と雪。

この辺りまで来ると、アイゼンがないと歩けません。

完全にモノクロの世界です。

7合目付近。

もこもこの泡のように雪が付いています。

植物じゃないみたい。

9合目の標識はなんとか読めます。

辺りは、荒涼とした別世界です。

霧島の最高峰、韓国岳。

読みは「からくにだけ」。

「かんこく」ではありません。

で、やっぱり山頂付近はガスの中。

何も見えず。

寒いのでさっさと下山します。よみにくいだろうなあ

2022-08-15前髪切りたいお盆休み前のバタバタで、初めてブログの掲載が遅れてしまいました。

ちょっとやってしまったなあという気持ちです。優先順位を考えて「今日の何時ぐらいまでにここまで終わらせよう」と

だいたいの目安も考えながら仕事するようにしていますが、

急な電話対応とかもあるし、まとまった休みの前はどうしても忙しいものです。

時間割やペース配分が、必ずしも自分の思い通りにはならないなんて、

学生時代は思ってもみなかったです。

だからといってスケジュール管理しないわけにはいきませんが。学生はまだ夏休み期間ということで、そういえば積極的な就活生はもうそろそろ

行動しているんだよなあ…とふと思いました。

自分が就活生のとき、このブログも企業研究的な位置づけで

ちょこちょこ読んでいたなあとちょっと懐かしくなりました。

今では自分も執筆者だなんて、不思議なご縁ですね。私が今つらつらと書くネタを振り絞って書いているこのブログも、

出版志望とか公募業界に興味がある学生が読んでいるのかもしれませんね。

ターゲットや目的というか、誰の何のために書くのか決まっていたら

もうちょっと書きやすくなるのでしょうか。自由なテーマで書いていい、常識の範囲内でなら書きたいことを書いていい

ブログなので、今日は試しに思ったことをだらだら書いてみました。

きちんとした文章を書く習慣づけもこのブログの目的の一つと認識していますが、

おそらく今回の文章は落第点でしょうね。たまにはゆるいクオリティでもいいかな。

意識的に手を抜くこと、とりあえず仕上げることをゴールにする練習ということにします。あつ(行動の意義は自分で見出さないと、言い訳だけが残りますね)

砂と運命の女と

2022-08-12乗算とシネマYです。

引っ越してからはMacBook(13インチ)で映画を観ています。

そろそろディスプレイが欲しいです。PS5もしたい……。先日、SF映画「DUNE(2021)」を(知人宅のでかいテレビで)観ました。

ギリシア彫刻のような美しいたたずまいと、ずば抜けた演技力を持つ、

現代のプリンス、ティモシー・シャラメが主演をつとめています。舞台は遠い未来の宇宙。

カギになるのが「メランジ」という、惑星アラキスでしか採掘できない希少な物質です。

これは、高値で取引されるスパイス。

公爵家の後継者である主人公とその両親は、砂の惑星であるアラキスの管理を任され、移住します。

ですが、そこには危険な大型原生生物と、武力で抵抗してくる原住民が。

未来予知の能力をもつ主人公は、その力で自身の未来を切り開いていくことになります。調べてみると、どうやら続編があるシリーズ作品のようで、

今作では、世界設定の説明と、伏線を張ることが大部分を占めていた印象。

(これも長編SFあるあるらしい)1984年に一度映画化されましたが、

砂漠の繊細な表現は、現在の技術によって今作でやっと再現できたのだとか。

どのシーンにも莫大なコストがかかっていて、かなり見ごたえのある映画でした。この映画の面白いのが、

服装や政治は中世ヨーロッパを踏襲しているのに、

ホログラムのような防御シールドをまとっていたり、

トンボを模したオーニソプター(鳥型飛行機)が登場したりと、

レトロと科学技術をうまくマッチングさせているところ!大好きな押井守監督もweb記事で言っていましたが、

オーニソプターがちゃんと飛べそうな構造をしてて良い!科学的に矛盾せず、しかしロマンあふれる技術やモチーフ。

これを無限に浴びたい。広大な世界のCG表現、音楽、脚本など、かなり絶賛されていた作品というのもあり、

SFの端緒をつかむにはぴったりでした。原作は1960年代のアメリカ小説だからか、フィルム・ノワールっぽい要素もあり。

主人公がファム・ファタール(運命の女)を回想するシーンが多いのがちょっと面白い……。砂というとすぐに阿部公房の『砂の女』を思い出して口の中がじゃりじゃりします。

Yでした。日傘は使った方がいい

2022-08-09東京タワーの写真で締める結構こんにちは。エビスです。

毎日暑いですね。外を歩くのがつらい季節。

最近は男性でも日傘を使っている人をたまに見るようになりました。

先日わたしも、あまりの日差しに耐えかねて日傘を買いました。

荷物がかさばるのが嫌だったので折り畳み傘タイプのものを選びました。今までは「折り畳み傘タイプでも結構かさばるしなあ」と思い買っていなかったのですが、

いざ店で見てみると思いのほか小さく、「このサイズならもって見てもいいかな」と思えたのが購入を後押し。

雨傘だと人だけじゃなく荷物も雨から守る必要があるのに対し、

日傘は持ち主を日差しから守るだけの仕事なので小さくてもいいということなんでしょう。おそらく。元々人目をちっとも気にしない性格なこともあり、「男性なのに日傘なんて……」的な視線は特に感じません。

日傘をさしたとて気温は高いので熱いししんどいのですが、日差しから守られるのは結構快適で、ずっと日陰くらいの過ごしやすさです。

今まで外を歩くときはなるべく日陰を選んでいましたが、日傘を使いだしてからは無駄に日向を歩いてしまいます。日射病、熱中症は結構恐ろしいようで、後遺症が残ってしまうこともあるようです。

メディアで人気の感染症だけでなく、いろんな健康リスクを排していきましょう。🗼<おしまい

休日の身支度

2022-08-08日々のこと。久しぶりのブログになってしまいました。よしだです。

休日に家にこもっていると「せっかくの休みに何をしているんだろう……」と若干自己嫌悪に陥ってしまうのですが、解決策がわかりました。

「身支度を整えること」です。

一日家にいるとしても、です。

平日にあまり着ない服を着たり、いつもと違う感じのお化粧をしたりすれば完璧です。身支度をしたけど結局家を出なかったという日と、身支度もせず家でだらだら過ごした日では、虚しさが違います。

たぶん、身支度によって一応何かをしたという達成感が得られるのだと思います。単純ですね。ほかの人は当たり前にやっていることなんだろうなと薄っすら感じつつ、こういう気づきを積み重ねることで人間の形に近づこうと思います。

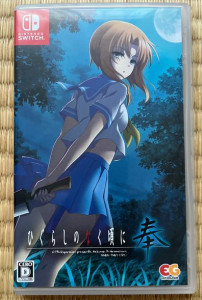

ひぐらしのなく季節になりました。

2022-08-08夏になると、ひぐらしがカナカナ鳴き出しますね。

自宅周辺でもセミが鳴きまくっているYuEです。さて、ひぐらしと言えば『ひぐらしのなく頃に』という作品をご存じでしょうか?

最初は同人から始まり、次第に人気に火が付き、アニメ、漫画、ゲームとメディアミックスが行われた作品です。

一度は完結したものの現在では『ひぐらしのなく頃に業/卒』アニメ化や『ひぐらしのなく頃に令』の漫画連載と未だに続く息の長い作品でもあります。そんな、ひぐらしですが私も本編と呼ばれるものについては読破済みです。

ただ、外伝やら番外編やらは読んでいないものも多いので、夏になるとSwitch版の『ひぐらしなく頃に奉』をちょこちょこと読み進めています。

もう、この作品を初めて読んだときは衝撃的でした。

簡単に言えば、ホラーかと思ったらミステリーでミステリーかと思ったらサスペンスで。

サスペンスかと思ったら熱血少年漫画になり、熱血かと思いきやギャグで。

もうギャグでいいよと思ったら実はファンタジーだったという。

ちょっと癖があるので万人にオススメできるかと言ったら出来ないですけどね(笑)少し、ひぐらしについて説明すると、

本編の構成は出題編の4つと解答編4つの合計8編から連なっています。

(その他に外伝や番外編があって、それらを含めるとかなりの数に……)・信頼できない語り手を使った全ての人物が疑わしい出題編。

・惨劇を回避するにはどうするべきかが明かされる解答編。

大きく分けてこの2種類です。出題編は全てBADEND。

最終的に主人公たちは雛見沢大災害(やその他の惨劇)に巻き込まれて死亡します。

対して解答編はそれぞれの惨劇を回避して、様々なエンディングにたどり着きます。出題編はミスリードしまくりで、初見は全くもって意味不明なことも多いですが解答編を読んだ後に読み直すと「ああ、なるほど」が味わえる。

解答編は基本的に"人を信頼する、相談する"ことがキーワードになっていて解決に向かっていく展開や、出題編の謎が明かされるときに一種のカタルシスが味わえる。

正に一粒で2度おいしいですね!こういうのも読み物として面白いトリックですよね。好きなエピソードは『罪滅し』編、『目明し』編、『鬼隠し』編

『罪滅し』はレナの頑張り物語。終盤のレナVS圭一が熱くて、これぞ個人的TRUEENDである。

『目明し』は詩音と魅音に感情移入しすぎた。私は魅音が好きなのよ…。

『鬼隠し』は初回は圭一視点のミスリードが多くて、妙な描写が多いが2回読むと印象が変わるお話。これぞ、意味がわかると怖い話の代表である。

どれも時がたつとたまーに読みたくなるから不思議。

しかし、それとは別に先述した、Switch版の『ひぐらしなく頃に奉』。

これ、収録作品が多くて読み終わらないんだがー。

2018年から夏の時期にだけ読み進めて、ようやく10作品目の『影紡し編』……。―――いつ終わるんだよっ!!

まあいいや、、、いつかは終わるだろ。

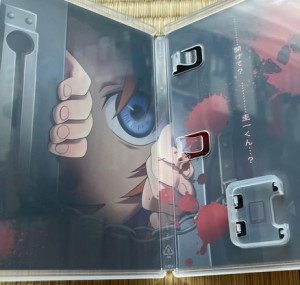

ってレナさんそんな目でみないでー!!ギャー!!!YuE

(番外編)『レガシーハーフマラソン』に出られることになりました

2022-08-04ステキなデザイン、ささる広告企画「過去に東京マラソンに出て完走したことが3回ある」と言うと割と驚かれる、宮です。そうか……最後にフルを走ってから、もう10年くらい経ってしまったんですね。

久々にチャレンジしよう、と先ずはハーフマラソンからエントリしてみることにしました。

東京マラソン財団さんが今年から新しく『東京レガシーハーフマラソン』を始めるという事で、記念すべき第1回を走ってみたいというミーハーさがあったことも否めません。先日無事に当選通知を頂けたので出られることになりました。

並行して申し込んでいた港区主催の『MINATOシティハーフマラソン』も当選していたので、10月・11月はめっちゃアクティブに走ることになりそうです。(調子に乗って、フルの『東京マラソン』もまた申し込みたいな、と思い始めるしまつ!)

過去に(東京マラソンの練習で)出場した『千葉マリンマラソン』ではハーフが1時間40分くらいだったので、できれば今回も2時間を切ることを目標にしたいと思います。やったるぜ!

『東京マラソン』では給水ボランティアもやったことあります バージニア・ウルフ

2022-08-02ゆとり日記こんにちは、

ブログ当番の回転の速さに驚いています、ババです。近年コロナで開催が宙になっていたいろんなイベントが少しずつ再開催されるようになってきました。

ブックフェアについても例外ではなく、小規模ですがまたちょいちょい開催されるようになっています。この前たまたま近所でブックフェアが開催されていたので行ってみると、

それはまあまあ規模がでかく、人も多い。ただ本を売るだけのフェアにこんなに人が来るんだなあとうれしくなります。そのイベントの中で、バージニア・ウルフ短編集が新刊で販売されていました。

もうずいぶん前になりますが、海外の小説を少し読んでいた時があり、その時に知った作家です。

別に取り立ててよく読んでた、というわけではないのですが少しのなつかしさと表紙のきれいさと、あと1冊だったということもあり迷いましたが購入しました。帰宅して読んでみると、海外独特の言い回しというか表現というか読みにくさとがそういうのが懐かしく(海外というより翻訳独特なのかもしれません)、時間をかけて読み終わりました。

今の時代は片手にスマホがあるので、よくわかんない単語とか背景とか読みながら検索して意味を知ることができます。

とはいえ、検索して尚よくわからないこともママあります。海外小説も今を生きていない方の小説も、読む人の母数がいまいち多くならないのは、同じ場所と同じ時代を生きていないので共感とか理解ができない、そういうよくわからなさがとっつきにくさにつながっているのかもしれません。

ただ、そういうよくわかんなさも含めて面白いんですよね。

今の世の中の人はなにもかもを完璧に理解しようとしすぎているきらいがあるので、そういう人たちには苦しいのかもしれません。わかんないものはわかんないで、テキトーでいいのです。

(とはいえ私は現代短歌とかは全く理解できないので手に取りませんが…)全然別の話ですが理解と言えば、先日行われた中山七里先生のmottomoオンラインイベントの内容がめちゃめちゃ共感できてほんとに素晴らしかったので、世の中のすべての人に見てほしいなと思いました。これはまた別の機会に書きます。

さいきん実用書とかばかりでめっきり小説からめっきり離れていたので、またいろんな本を読むようにしようかなあと思わせてくれた一冊で、久々にいい買い物をしたなあと思いました。

ババ

第7波にのる。

2022-08-01イントロダクション先々週コロナの陽性反応が出てしまい約2週間ぶりに外に出ました。

家で毎日数十歩しか動いていなかったので、体力の低下を実感しています。初期症状としてよく耳にする「喉の違和感」ですが、例に漏れず私も体感しました。

元々喉が激弱なので、冷暖房の風、大声での会話、飲みすぎなど

翌朝起きた瞬間に喉が痛いことはしょっちゅうなのですが、

今回の「喉の違和感」はそれとは全然違いました。

枯渇感というか、喉が乾燥している感じ?

水を飲んでも飴をなめても一瞬も回復せず、なんだか不気味…。

「あ、これはいわゆる“喉の違和感”に違いない!」と確信しました。

(あと、起床後ではなく日中にじわじわと症状が現れたのも異質でした)熱が出たので発熱相談センターに電話するも全然繋がらない!

チケットぴあかと思いました…。

病院も電話繋がらない&予約がいっぱいとのことで結局行けず。

私の場合は幸い軽症でしたが、病院に行けないという恐怖はなかなかのものでした。一応金曜で隔離終了だったのですが、念のため土日も家から出ず。

二日間チケットを取っていたGLAYのアニバーサリーライブを泣く泣く欠席しました。つらい…。そんなバタバタで気づいたら8月。

たくさんの人に助けてもらい、心配をかけたので今日からまた健康第一で頑張ります~

皆さんもくれぐれもお気を付けください。MORI

小説抄 其の11「新田次郎『聖職の碑』」

2022-07-29小説抄

戦時中、新田次郎は中央気象台(現気象庁)の満州国観象台に勤務していたが、終戦直前に不可侵条約を破って侵攻してきたソ連軍の捕虜となり、中国共産党軍にて一年間、抑留生活を送る。妻の藤原ていはソ連侵攻前に二人の息子を連れ、38度線を歩いて越えて帰国。昭和24年、ていが書いた満州からの引き上げ記録『流れる星は生きている』はベストセラーになる。

新田次郎氏は複雑だった。妻の原稿料で家計は潤ったが、自身も作家志望だったから羨望もあったと思う。しかし、これが転機となる。2年後の昭和26年、「サンデー毎日創刊30年記念100万円懸賞小説」に「強力伝」で応募し、現代小説1席を受賞する。なお、同2席に南条範夫、歴史小説2席に永井路子がいた。

『聖職の碑』は大正2年、長野県の中箕輪高等小学校(今の中学校)の生徒が学校行事として木曽駒ケ岳に登り、遭難して11名が死亡した事故を基にしている。読んでない人のために内容には触れないが、「人は雨に打たれただけで死ぬんだ」とか、当時は台風の基準値が高く、予報では熱帯低気圧だったんだといった事実に「へえ」と思ったこと、それから自らも長野出身である作者が「長野県民は議論好き」と書いていたことをよく覚えている。

新田次郎氏とは会ったことはないが、次男の藤原正彦さんとは公募ガイドの取材で二度会った。新田次郎からすると妻のていさんは先輩作家で、「何、この下手な文章」みたいに酷評ばかりで、しまいには夫婦ゲンカになってしまう。それで高校生だった藤原正彦さんが原稿を読んで感想を言う担当になったらしい。文筆家になるには最高の環境だ。

ちなみに、数学者だった藤原さんに執筆を勧めたのは新田次郎氏だ。藤原さんは研究のために渡ったアメリカから家族に手紙を送っていたそうだが、新田次郎氏によると、それが全部面白かったと。「おまえ、才能があるかもしれないから、何か書いてみろ」と言い、それで藤原正彦さんが書いたのが、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞する『若き数学者のアメリカ』だ。

新田次郎の小説は十代の頃によく読んだのだが、愛読者でもあるので、藤原正彦さんの取材のときは当然、新田次郎氏の話になる。藤原正彦さんによると、新田次郎氏は、どんなに誘っても「連れ去られるから」と言って終生共産圏には行かず、「今はそんなことない」という説得にも頑として応じなかったそうだ。抑留生活を陳腐な言葉で言うのは申し訳ないが、そこはやはり地獄だったようだ。

(黒田)